我国四大美男子(本人应该是第五大美男子)

2025-10-18 21:22:10

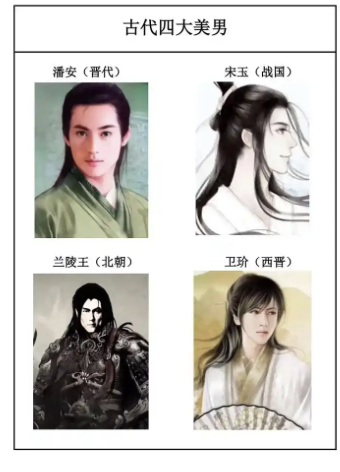

我国古代 “四大美男子” 的说法,虽不像 “四大美女” 那样有统一且明确的定论,但在文化传承和民间共识中,潘安、宋玉、兰陵王、卫玠是认可度最高的四位。他们的 “美” 不仅限于外貌,更与才情、气质、传奇经历甚至历史影响紧密相连,成为中国传统文化中男性俊美形象的经典符号。

一、潘安(西晋)——“貌比潘安” 的颜值标杆

潘安(247-300 年),本名潘岳,字安仁,河南中牟人,西晋著名文学家,是中国历史上 “美男子” 的代名词,“貌比潘安” 至今仍是形容男性俊美的常用语。

1. 颜值典故:“掷果盈车”

潘安的美貌在史书中有明确记载,《晋书・潘岳传》描述他 “美姿仪”(容貌、仪态俱佳)。相传他年轻时驾车出行,城中的女子(无论老幼)见了都为之倾倒,纷纷把水果扔到他的车里,以示爱慕,每次出行都能 “满载而归”,这便是 “掷果盈车” 的典故。这一典故不仅体现其颜值之高,更反映出当时社会对他美貌的追捧。

2. 才情与性格

潘安并非 “徒有其表”,他在文学上成就极高,是西晋 “太康文学” 的代表人物之一,擅长诗赋,其作品《悼亡诗》是中国文学史上第一篇专门描写夫妻亲情的悼亡之作,情感真挚,对后世影响深远(如李商隐、元稹的悼亡诗均受其启发)。

但他的性格存在争议:早年仕途不顺,后期依附于权贵贾谧(西晋 “金谷二十四友” 之一),参与了当时的权力斗争。最终在 “八王之乱” 中,因卷入赵王司马伦的谋逆案而被灭三族,结局令人唏嘘。

3. 文化影响

潘安的美貌超越了时代,成为后世文学、戏曲中 “完美美男子” 的模板。从唐代诗人杜甫 “恐是潘安县,堪留卫玠车” 的诗句,到现代影视剧中 “潘安式” 的角色塑造,其 “颜值标杆” 的地位从未动摇。

二、宋玉(战国・楚国)——“才貌双全” 的文雅典范

宋玉(约前 298 年 - 约前 222 年),战国时期楚国著名辞赋家,相传是屈原的弟子(一说受屈原影响较深)。他的 “美” 更偏向于 “文雅俊秀”,且与出众的才情深度绑定,留下了多个与 “美” 相关的经典典故。

1. 颜值佐证:“邻女窥墙” 与 “宋玉东墙”

宋玉在其辞赋《登徒子好色赋》中,通过自叙展现了自己的美貌。他说:“天下之佳人莫若楚国,楚国之丽者莫若臣里,臣里之美者莫若臣东家之子(邻居家的女儿)。东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短;著粉则太白,施朱则太赤…… 然此女登墙窥臣三年,至今未许也。”

这段文字不仅描绘了 “东家之子” 的绝世容颜,更侧面烘托出宋玉的魅力 —— 连如此美丽的女子都为他痴迷三年,足见其颜值之高。后世由此衍生出 “邻女窥墙”“宋玉东墙” 等成语,用于形容男子被女性爱慕的场景。

2. 才情成就

宋玉的文学地位极高,与屈原并称 “屈宋”,是楚辞向汉赋过渡的关键人物。其代表作《离骚》(续作)、《九辩》、《高唐赋》、《神女赋》等,辞藻华丽,想象丰富,既继承了屈原的浪漫主义风格,又开创了 “咏物赋”“抒情赋” 的新体裁。

尤其是《高唐赋》和《神女赋》,以 “巫山神女” 为核心,描绘了神秘优美的意象,成为后世 “巫山云雨”“神女” 等文学典故的源头,对李白、杜甫、李商隐等诗人的创作影响深远。

3. 形象特点

与潘安的 “外放型俊美” 不同,宋玉的 “美” 带着战国文人的儒雅与清高,他的作品中既有对自身容貌的自信,更有对理想、仕途的感慨,展现出 “才貌并重” 的文人风骨。

三、兰陵王(北齐)——“假面战神” 的英武之美

兰陵王(541-573 年),本名高长恭,北齐宗室、著名将领,是北齐文襄帝高澄的第四子,封爵 “兰陵王”。他的 “美” 突破了传统文弱书生的形象,是 “英武与俊美” 的结合,且因战场上的 “假面” 传说更添传奇色彩。

1. 颜值与 “假面” 传说

史书记载兰陵王 “貌柔心壮,音容兼美”—— 容貌柔和俊美,如同女子,但内心刚毅,声音也极具魅力。作为将领,他担心自己过于俊美的容貌会让敌军轻视,无法威慑敌人,因此每次出战时,都会戴上一副狰狞的 “铁面”(或 “假面”),以此掩盖容貌,增强威慑力。

这一 “假面战神” 的形象深入人心,后世戏曲(如京剧《兰陵王》)、影视剧中,常以 “戴面具的俊美将领” 塑造他的形象,甚至日本游戏、动漫也借鉴了这一设定。

2. 军事成就与悲剧结局

兰陵王不仅貌美,更是战功赫赫的名将:

公元 564 年,北周大军围困北齐重镇洛阳,兰陵王率领五百骑兵突破重围,直抵洛阳城下。当他摘下假面时,守城将士认出是兰陵王,军心大振,最终与援军合力击退北周军,这便是著名的 “邙山之战”。战后,士兵们为歌颂他的功绩,创作了《兰陵王入阵曲》(原为军乐,后发展为戏曲,流传至日本,成为日本雅乐的重要曲目)。

然而,功高震主的兰陵王最终难逃悲剧:北齐后主高纬猜忌他 “入阵太深,岂不畏死伤”,暗示其有谋反之心。兰陵王为避祸,故意收受贿赂、自污名声,却仍未打消后主的疑虑。公元 573 年,后主派人赐给他一杯毒酒,兰陵王悲愤之下饮鸩而亡,年仅 33 岁。他的死也加速了北齐的灭亡。

3. 形象意义

兰陵王的 “美” 是 “刚柔并济” 的典范:既有女性化的俊美容貌,又有男性的勇武气概,加之悲剧性的命运,使其成为四大美男子中最具 “英雄色彩” 的人物。

四、卫玠(西晋)——“璧人” 之姿的病态美代表

卫玠(286-312 年),字叔宝,河东安邑(今山西夏县)人,西晋官员、名士,是魏晋 “玄学” 的代表人物之一。他的 “美” 以 “清瘦、白皙、文雅” 为特点,甚至带着一丝 “病态美”,且因 “看杀卫玠” 的典故成为千古奇谈。

1. 颜值形容:“璧人” 与 “珠玉在侧”

卫玠的美貌在家族中便极为突出:他的祖父卫瓘(西晋重臣)曾说 “此儿有异于众,顾吾年老,不见其成长耳”。时人形容他 “风神秀异”“肤如凝脂”,如同白玉雕琢而成的 “璧人”(玉璧般的人)。

他的舅舅王济(西晋名士,也是美男子)曾感叹:“与玠同游,冏若明珠之在侧,朗然照人。” 意思是和卫玠在一起,就像身边放着一颗明珠,光芒四射,让自己都显得黯淡无光 —— 连美男子都自愧不如,足见卫玠颜值之惊艳。

2. 传奇典故:“看杀卫玠”

卫玠自幼体弱多病(“素抱羸疾”),但因美貌闻名天下。西晋末年,中原战乱,卫玠从洛阳逃往江南(今江苏南京)。当他抵达建康(南京古称)时,当地百姓早已听闻他的美名,纷纷涌上街头围观,“观者如堵墙”(像围墙一样围得水泄不通)。

卫玠本就身体虚弱,面对如此浩大的 “围观场面”,不堪劳累,加上旅途奔波,不久后便病逝了,年仅 27 岁。时人因此戏称 “看杀卫玠”(被人看死的卫玠)。这一典故虽带有夸张色彩,却生动反映了卫玠的美貌在当时的 “杀伤力”,也让他成为四大美男子中最具传奇色彩的一位。

3. 才情与思想

卫玠不仅貌美,还擅长玄学(魏晋时期的主流哲学),能言善辩,常与当时的名士探讨 “有无之辩” 等哲学问题,其言论被时人奉为 “卫君谈道,平子不能夺”(连著名玄学家王衍都无法反驳他的观点)。他的 “美” 与 “智” 结合,体现了魏晋时期 “名士风流” 的审美取向 —— 注重精神气质与外在容貌的统一。

四大美男子的共性与文化意义

- “美” 的多样性:四人的 “美” 各有特色 —— 潘安是 “大众追捧的俊美”,宋玉是 “文雅俊秀的才情美”,兰陵王是 “英武与柔美并存的英雄美”,卫玠是 “清瘦文雅的病态美”。这种多样性反映了中国古代对男性美的多元审美,并非单一的 “阳刚” 或 “阴柔”。

- 美与才、德的绑定:四人皆非 “花瓶”—— 潘安是文学家,宋玉是辞赋大家,兰陵王是战功赫赫的将领,卫玠是玄学名士。古代文化中,“美” 从不孤立存在,而是与 “才情”“品德”“功业” 相结合,才被视为 “真正的美”。

- 悲剧性的命运底色:除宋玉结局相对平和外,潘安被灭三族,兰陵王被赐死,卫玠英年早逝,三人的命运都带有悲剧色彩。这种 “美而不幸” 的设定,既增加了人物的传奇性,也暗含了古人对 “美貌” 的复杂态度 —— 美貌既是优势,也可能成为招致祸患的 “原罪”(如潘安的依附权贵、兰陵王的功高震主)。

- 文化符号的传承:四人的故事通过史书、辞赋、戏曲、传说代代相传,成为中国文化中 “男性俊美” 的标杆。如今,“貌比潘安”“宋玉东墙”“兰陵王入阵” 等典故仍被广泛使用,他们的形象也频繁出现在影视、游戏、文学作品中,持续影响着大众对 “古典美男” 的想象。

XPY_CHNS

上海市商贸旅游学校

易班心情: 微自恋,但比较乐于助人,比较讲义气,比较体贴关心

还能输入140字

正在加载中,请稍等...

正在加载中,请稍等...